日本再発見塾

日本再発見塾

| 新庄村について | 関係者一覧 | タイムテーブル |

| 当日の様子 1日目 | 当日の様子 2日目 | 村民プログラム |

| 参加者の感想 | 報告書(PDF/3.40MB) | |

◇

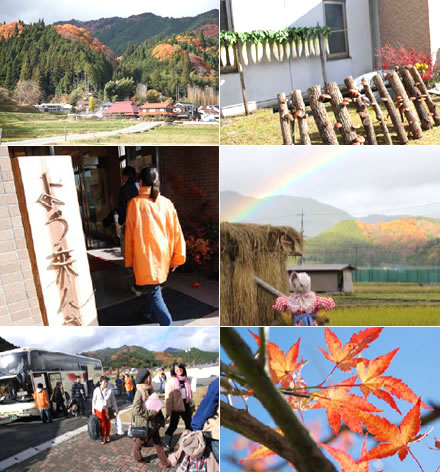

平成21年11月14日(土)、前日は大雨でしたが、開講式直前には天気もすっかり回復。鮮やかな紅葉の歓迎を受けて、第5回日本再発見塾は岡山県新庄村で開催されました。

紅葉が美しい新庄村の山々。雨も参加者の皆さんが村に到着する頃には止み、空に美しい虹がかかりました。

会場の「ふれあいセンター」入口には、手作りの看板や新庄村の野菜が飾られ、参加者の皆さんを出迎えました。

開講式

「新庄村が生んだ自称三流マジシャン」こと香山康永さんによる手品で、にぎやかな歓迎を受けました。

香山さんと写真家の森本二太郎さんを総合司会者に、和やかに開講式がスタートしました。

初めに、地元主催者を代表して、磯田博基・地元実行委員会会長から「全国から参加された皆さんと語り合い、学び合い、美味しい食べ物を食べながら、もう一度田舎暮らしの素晴らしさを再発見し、感動できる二日間にしていきたい」との決意表明がありました。

続いて、もうひとつの主催者、学生実行委員会を代表して、礒﨑文那・委員から、「1000 人の村、新庄 村。沢山の村民の皆さんに準備していただきました。参加者同士、呼びかけ人、達人、そしてできるだけ 多くの村民の皆さんと、大いに交流して下さい。」との挨拶がありました。

笹野寛・新庄村長より、新庄村が今年10 月に最高得点で『日本で最も美しい村』に認定を受けたことが 報告されました。「日本で最も美しい新庄村をじっくり見て下さい。そして、村民との交流を深めていただき たい。」との挨拶がありました。

最後に、黛まどか・呼びかけ人代表より「『まてまて、日本』というテーマのもとで、私たちの日ごろの暮ら しを見つめ直し、本当の幸せとは何か?ということを考える二日間にしたい。」との挨拶で開講しました。

◇

第一部 つながりに支えられた村

「とても便利な世の中になり、たくさんのことが変わってし まいましたが、この村でどのような暮らしをしてきたのか、この 村に来たからこそ味わえるもの、変わらないものがあるので はないでしょうか。」新庄村の3人のお年寄から、過去60-70 年の新庄村での暮らしぶりや暮らしの変容についてお話を いただき、みんなで昔の日本の暮らしに思いをはせようとい う試みの第一部は、作家の塩野米松さん(呼びかけ人)を聞 き手に始まりました。

<岩佐重五郎さん(83 歳)のお話>

山仕事の達人・岩佐さんから、当時の山仕事の様子などについてお話を頂きました。「昭和16年に尋常高等小学校を最後の卒業生として15歳で卒業し、親父について百姓をしながら山に入り、かれこれ70 年経ちました。百姓が本業で、農作業の暇な時期に山に入りました。当時は、1町2反の田んぼを耕していました。平年作で1反から4俵半が採れていましたが、今では1反から10俵ほど採れるようになっています。

春から稲刈りまでは百姓をやり、それが終わると、山に入って炭焼きをしたり、植林・造林を、自分の山だけでなく他の人の山にも頼まれて、賃金稼ぎのため にしていました。土でできた炭窯を父親と二人で、村有林で最低20年育てたコナラの木を材料に使っ て、1 回で480キロくらいの黒炭を作っていました。山道なので、炭俵は背負うしかなく、一人で4 俵(約 60kg)ほど背負っていました。燃料が変わって炭が使われなくなってからは、造林や伐採、運搬などの山仕事をするようになりました。」山の仕事やその移り変わりについて、塩野さんから解説が加えられました。

<本田吉代さん(83 歳)のお話>

お百姓の達人・本田さんからは、新庄村の農家に嫁いできてからの暮らしぶりについてお話を頂きました。

昭和30年に新見市大佐町からお嫁に来て、ずっと百姓をやってきました。その頃から昭和45年頃まではご飯は薪で炊いていました。その薪は、自分の山から山掃除をして切ってきた木を使い、炊きつけには杉の葉や新聞を利用していました。お米は「くど」(かまど)を使って羽釜(はがま)で炊いていました。お嫁に来た時、家族は義理の両親、主人、義兄の子供2人の5人でした。田んぼは7反ありましたが、それでは暮らしが厳しかったので、それ以外に主人が土木工事に行ったり、夫婦で炭焼きに行ったりしていました。私も炭を2 俵(30kg)ぐらいは担いでいました。

昭和60年頃まで、労働力を得るために家畜として牛2頭を飼い、毎年生まれる子牛は売って収入の足しにしていました。耕運機を購入したのは牛を飼わなくなってからです。牛が今の耕運機の代わりでした。牛の餌として朝露のついた草を刈りにいくことから朝の作業が始まったので、いつも夜が明けるのと一緒に起きていました。起きてから朝ご飯までは、朝間仕事と言って山に木を採りにいったり、畑仕事をしたり、牛の堆肥を背負って田んぼに運んだりしていました。夕食後には、夜なべで、10時頃まで縄なえをしたり、茅で炭を入れる袋を編んだり、筵を織ったりしていました。」本田さんのお話を受け、当時の村のお百姓さんの生活について塩野さんから解説がありました。

羽釜で炊いたご飯ほどおいしいものはありません。私の生まれた秋田県の角館では、お財布はお姑さんが握っていて、どの時点かでそれをお嫁さんに渡す、そのことを「かまどを渡す」と言っていました。また、倒産することを「かまどをひっくり返す」とも言います。このように『かまど』というのは家の『要』(かなめ)となるもので、一番大事なものを指していました。」

<藤井篤さん(76 歳)のお話>

畳職人の達人・藤井さんからは、当時の畳職人としての暮らしぶりや時代の変遷とともに畳の職人仕事がどのように変わっていったのかについてお話を頂きました。3代続く畳職の家で、畳職を18の時から父親について修行をはじめて70歳まで50数年やってきました。息子は時代の流れもあり、畳職を継がなかったので、私の代で終わりです。畳職だけではなく、百姓も兼ねてやっています。百姓の忙しい時期は畳の注文はないので、盆前か正月前が忙しい時期です。田んぼは5反持っていて、自分の家で使うお米以外に、お米の一部を農協に供出、それで肥料代ぐらいを稼いでいました。昔は一人前の畳職になるには「弟子入り時代3年」と言われていました。

当時、畳は全部手で作っていたので、畳を作るのに時間がかかりました。機械で作れるようになってからは、短時間でたくさんの畳が作れるようになりましたが、畳の需要がそれに見合うように伸びないことから私の代で畳職を廃業することに決めました。当時の畳は2枚で日当に相当するぐらいの値段でした。

畳職は全国的にも少なくなってきていますが、新庄村でも、今は畳屋は一軒もありません。昔は畳そのものが藁で作られていました。藁で菰(こも)を編んで、それを合わせて床を作り、表面を張って、という相当手間のかかる作業をしていました。今はコンバインで稲を刈るので、材料の藁が手に入らなくなっていて、代わりに化学的な素材を使った畳床の畳が作られるようになっています。畳を縫うのも縫製機(ミシン)で簡単になり、慣れた人なら1日10枚は畳を作れるようになりました。作業が楽になった分だけ、仕事が無くなり、畳1枚の儲けも少なくなってしまいました。昔は真庭地域には畳職人は15人いましたが、今は3人です。その数で十分間に合うし、広範囲にやらないと畳屋はもうやっていけないのです。

炭を使った掘り炬燵をみんな使っていた頃は、堀炬燵の部分だけ畳があけてあって、そこの畳の縁は痛みやすく、夏には畳の敷き替えをしていたので、既製の寸法で作っておけばよかったのです。電気炬燵になり、家の建て方も色んなサイズの部屋を作るようになったので、それに合わせて畳も畳屋が寸法をとり、部屋毎に合わせて作るようになっているので、1枚1枚の畳の寸法が違い、畳を他で買って来てはめるということはできません。

藤井さんの話を受け、家と畳との関係や畳職人と地域との関係性について塩野さんから解説がありました。

<塩野さん解説>

本来、畳の真ん中は、藁で編んだ中心部があり、その周りにい草で編んだ畳表を巻いて、縁にへりを縫い合わせていました。ところが、こんなにお米が取れるのに、畳をつくる稲がありません。

それは稲刈りの方法が変わって、コンバインで藁をすぐに刻んでしまうので、無理にでも藁を作ろうとしないとまったく藁が確保できないからです。そのため日本の畳屋さんは、代わりのものを作るか、藁を輸入するしかない状況におかれています。

畳はホームセンターで買えばいいのでは?と思われる方も多いかと思いますが、オーダーメイドでなければ部屋にきちんと入りません。家は大工さんが建てますが、その家が正確に出来ていても、直角や直線でほんの少しずつではありますがズレている部分が必ずあって、それを畳屋さんは全部採寸して、曲がっている部屋でもそれに合わせてきちんと収まる畳を作り、和室にはめるのが職人の腕です。それがうまく出来ないと下手な畳屋といわれます。畳をはずしてみると分かりますが、少しずつどこか寸法が違っていて、元通りにいれないと入りません。それをきちんと図面に写し取って作るという幾何学が得意な人でないと出来上がりません。

畳屋さんというとただの職人さんのように見えるかもしれませんが、家づくりで言えば最終の仕事です。 家の良し悪し、住み心地の良し悪しを最後に整理するのが畳屋さん。畳替えをするような時期になると、一番信用されている職人さんでない限り畳屋さんは成り立ちません。どんな家の奥でも、病人が寝ていようが、金庫があろうが、畳替えをしに行くときには部屋の中に入れてもらわなければいけません。誰からも信用される職業。その職業が新庄村から無くなってしまったのは寂しいことです。

塩野さんから達人に質問

最後に、塩野先生から村の3人の達人に「今の時代に、この年齢まで生きていて幸せか」、「生まれたら良かったと思うような所は他にありますか」との質問が投げかけられ、岩佐さんからは、「これでええん9じゃないでしょうか。他のところに生まれたら良かったと思う場所はない」、藤井さんからは「今では幸せと思っております。」、本田さんからは「まあ、何とか。」と、それぞれの達人が村での長い人生を振り返り、それを噛みしめながら想いのこもった返答を頂きました。

<塩野さんのまとめ>

こうした方々が一人一人、本来、名前もなく、自分の生活を日々、積み重ねていくのが村の生き方です。 無名の職人さん、漁師さん、林業の人達の仕事のやり方が、本来、一人一人違い、それぞれに誇りを持って生きてきたが、そんなことを誰も人前で言うようなことは無かった。でも、そうやって自分たちがやれることを精一杯やって暮らしてきた人達がこうした村を支えて、長い間続けてきているわけです。この後、皆さんが、村をめぐられる中で、こうした人達が暮らしている町だということをほんのわずかな部分だけでも知っていただけたらいいと思います。

◇

第二部 野外活動

新庄村は、一度も市町村合併をしたことのない村です。第一部での地元の達人の話を踏まえ、今も残る豊かな日本の「村」の暮らしに触れるため、3つのグループに分かれて新庄村の生活を体験しました。

宿場街の営み(訪問先:がいせん桜通り)

地元達人:渡邉算人、芦川巖

呼びかけ人:黛まどか(俳人)、茂木健一郎(脳科学者)

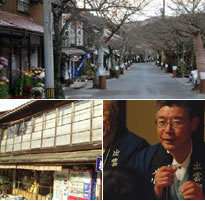

新庄村のメインストリート、「がいせん桜通り」を地元達人芦川巖さんと渡邉算人さんに案内していただきながら、俳人の黛まどかさん(呼びかけ人)と吟行を楽しみました。吟行とは、季節を感じながら景色を眺め、感じたことを俳句にしたためることです。黛さんから、その土地をよく観察し、土地の記憶を掘り起こしながら、五感を使って歌を詠むようアドバイスをいただきました。また、地元の方からは、後鳥羽上皇が隠岐に流される途中に新庄村へ立ち寄り、詠んだ歌などについて説明がありました。

がいせん桜通りは江戸時代から出雲と大和を結ぶ人々で賑う宿場町でした。江戸時代末期には、100軒もの家が軒を連ねていたそうです。現在は道の両脇に水路がありますが、昔は通りの真ん中に水路が走っていました。宿場街の町並みは大変美しく、各家の瓦には島根県石見地方から伝わってきたという石州瓦が使われています。すべて黒、銀、 赤茶で統一されたこの屋根は、村の人が協力して景観を維持しているそうです。通りの水路には各家で囲いを作って鯉を飼っています。鯉は今では食べませんが、かつては貴重な蛋白源で、産後にお母さんが食べると、よく乳がでると言われたそうです。水路の心地よいせせらぎの音は、日本の音百選として称えられています。昔は、野菜を洗ったり飲料に使ったり、水路は生活に欠かせないものでしたが、現在は「顔を洗うのに、少し抵抗を感じる」と地元達人はおっしゃっていました。

地元達人から松江藩の参勤交代時代の話や、樹齢100年となった桜並木の保存活動などの説明を伺 いながら、のんびりとした村の風景を味わっていると、通りかかった家の庭先で柿を採っていた地元の方 が、私達にも分けてくれました。村の子供たちが自転車で通りかかりましたが、村の方はどこのうちの子か 大体分かるそうです。

日露戦勝記念に植えられた「がいせん桜」は、根が育ちすぎ石に割れ目ができ、家の中までひび割れているものもありました。宿場街の先には新庄川に架かる「宝田橋」があり、そこから応神天皇がその山で神のお告げを受け、狩をし、名前を付けたとの伝説を持つ「笠杖山」を仰ぎました。宝田橋から見える河原地元の方とふれあう黛呼びかけ人 ガイドをする芦川達人とても丈夫な石州瓦を使ってある民家 各家ごとに作られる干し柿それぞれに味わいが違うそうです家の前の水路で鯉が飼われている 通りの両脇に流れる水のせせらぎの音は美しい12では、一揆の末に津山藩の命で新庄村の百姓の処刑が行われた、との壮絶な歴史が紹介されました。

その後、江戸時代末期の庄屋で、参勤交代時の宿として利用された脇本陣(木代邸)でパネルディスカッションを行いました。新庄村のヒメノモチを使った甘酒を飲みながら、黛さん、茂木さん、達人、地元の方々も加わり、高津尚志運営委員を進行役に『人のつながり』をテーマに、皆で語らいました。

最初に黛さんから「新庄村は、人のつながりが強く、民家にお邪魔していると人の出入りが激しいことに気付きました。鍵をかけないので、勝手に人が入ってきて、お裾わけを置いて、勝手にでていく。ガラス越しを通る影だけで誰だかがわかるそうです。車も鍵をかけないそうですが、大丈夫なのでしょうか。」と問いかけがありました。これに対し村民は、「家の番は犬と猫に任しているから大丈夫。」とのこと。高津運営委員からは、「東京で子供を保育園まで連れて行っていますが、教育のためにも、二人で道行く人々にあいさつをかかさないようにしていました。すると、保育園の騒音に文句を言っていた近所の人が、『あの子のあいさつがうれしい』と言ってくれ、保育園の行事に対して協力的になってくれました。あいさつの大切さを改めて知りました。」とのお話がありました。また、黛さんからの「人とのつながりが深いと安心ですが、煩わしさもあります。その2つはセットになっていて切り離せないと思いますが、どうでしょうか。」という質問には、参加者より「それは、人の手の裏表のようなものだと思います。何事にも良い部分と悪い部分があり、強弱がある。自然にバランスがとれていくものだと思います。」と意見が出ました。他の参加者から宿場町の自然な、媚びない美しさを絶賛する声があがると、地元女性より「昔と比べると『映画村』のようになった」と冷静な意見も述べられました。30年ほど前まで新庄村に住んでいたという参加者からは、「昔は町並みがもっと寂れていて、今の方が美しくなったけれど、活気は昔の方があった。」との感想が出されました。

最後に吟行をしながら、ゆっくりとがいせん桜通りをもどりました。がいせん桜通りを巡り終わる頃には日も暮れ、道の両脇の灯篭にろうそくの火が灯り幻想的な雰囲気となりました。灯篭をのぞくと、一つずつ色と形のちがうロウソクや、オイルランプが入っており、村民一人一人が見守っているようで、手作りの温もりを感じました。下は灯篭、上は星空で、別世界に来たような気持でした。

室内に戻ると、皆熱心に黛さんと議論しながら、いくつも歌をしたためていました。そして、この日の秀作を短冊に書き、終了となりました。翌朝の会場(ふれあいセンター)には、詠まれた俳句が貼り出され、優秀作品の発表がありました。

最優秀賞: 街道を灯して冬のあたたかし (岐阜県40代の方)

優秀賞: ゆく秋の出雲街道水の音 (京都府60代の方)

優秀賞: おしゃべりが好きせせらぎと冬並木 (岡山県80代の方)

◇

森と暮らし(訪問先:毛無山周辺)

地元達人:池田仁士

呼びかけ人:塩野米松(作家)、高橋世織(国文学者)

毛無山(けなしやま)周辺を訪問しました。平成20年4月に岡山県初の森林セラピー基地として認定さ れた毛無山は、標高1,218m。岡山県のブナ林の60%がここにあると言われ、規模、自然度の高さで県内 最大級の森林です。毛無山一帯は、新庄村の水がめでもあり、そこから流れ出る水は村の田畑を豊かに 潤し、人々の暮らしを支え続けています。参加者は、ブナを主体とした広葉樹と天然スギが混交する独特 の自然環境の中、旭川源流のせせらぎや、豊富な森林が作り出す澄み切った空気、落ち葉の柔らかさな ど、五感で山を感じながら散策を楽しみました。

セラピーロードの途中には、かつてこの一帯で「たたら製鉄」が盛んだったことを示す「たたら屋敷」の石組みの跡があります。たたら製鉄とは、中国山地で古くから営まれていた砂鉄と木炭を原料とする製鉄技術で、この周辺では、明治33年頃まで日本刀や鍬などの農耕器具を作っていました。かつては、たたらのための砂鉄を牛の背に載せて山陰から運んだといいます。しかしその後、ヨーロッパからの鉄や溶鉱炉技術が普及したことで、たたら製鉄は下火になってしまいました。

たたら製鉄の燃料となる木炭は、ナラやクヌギなどを焼いて作っていました。地元達人の池田仁士さん(新庄村議会議長)によると、木炭には、窯の火の消し方によって黒炭と白炭があります。窯に灰を入れて火を止めるのが白炭で、急速に冷却することで炭素を閉じ込めるため硬度が高くなります。一方、黒炭は窯の空気穴を塞いで自然に火を消すもので、冷めるまで時間がかかるため、硬度が白炭に比べて低いそうです。木炭は生活のための主要燃料でもあり、戦後から昭和30年代半ばまでは地域の主要産業の一つでした。当時、役所の初任給が3.5万円の頃、炭焼きは月給10万円にもなったそうです。

セラピーロードを満喫したあとは、昔ながらの茅葺屋根の家を再現した「山の家」へ行き、まず庭先でマキ割りと原木椎茸の「こま打ち」(コナラの原木に、キノコ菌を付着させたブナの破片を埋め込んでいく作業)を体験しました。

椎茸作りは、まず10月頃に木を切り出し、次の春に菌を植えてからふた夏越させて、2 年目の梅雨過ぎから出た椎茸を秋から収穫します。年に2度、春と秋に3年ほど続けて収穫し、その後は原木を割って炭にするそうです。椎茸は1 年でも出来ますが、2年かけると味も香りも豊かないいものができるそうで、新庄村で頂いた椎茸は、それは肉厚で立派なものでした。

ちょうど日も暮れかかってきた頃、今度は「山の家」の中に入り、温かい囲炉裏を囲んで、焼いた椎茸と熊笹茶を頂きながら、昔と今の山や森との付き合い方の違いについて池田さんのお話をじっくり伺いました。

池田さんによると、かつて田畑に農薬を使っていなかった頃は、草が重要な堆肥でした。人々は山の一 部を採草地として管理し、そこで刈った草を田に撒いて堆肥にし、牛に耕させました。草は牛の餌にもなりました。牛は家族の一員として大切にされ、囲炉裏を囲んで食事をする家族のすぐそばの、同じ屋根の下で飼われていたそうです。しかし、トラクターによって農耕が機械化されると、牛の用がなくなってしまい、一部の酪農家を除いては、飼う人がいなくなってしまいました。

化学肥料を使うようになったことで収量は倍増しましたが、その分、逆に米の価値が下がってしまったと池田さんは言います。昔は、「一人役(いちにんやく)」といって、例えば、畳職人なら一日で畳2枚というように、それぞれの仕事で「これが出来たら一人前」という仕事量が決まっており、それがお米一升に値したそうです。お米一升は人の一日の労働に値するほど高価なものだったのです。

また、昭和48年頃までは、新庄村でも毎年3月の終わりから4月10日頃まで天然の雑木林に火入れ(野焼き)をしていたそうです。丁度、雪解けから田植え前の時期で一番きれいによく燃える時期に火を入れ、1週間くらいで火が自然に消えると、後には火に強いクヌギが残り、それで良質の木炭を作ったといいます。

しかし、昭和40年代初頭にはプロパンガスが広まり始めたことで炭焼きも減り、人々は次第に山に入らなくなりました。野焼きの頃について、池田さんは「その時期は新庄の三分の一が真っ黒になるほどだった。その後にぜんまいや蕨を採った。その光景は今は全くない」と言います。池田さんのお話からは、かつて人々の暮らしは、たたら、炭焼き、耕作、採草、堆肥づくり・・・と、暮らしのすべてが手作りであり、繋がっていたこと、そしてそれが戦後いかに急速に変わってきたかがよくわかりました。大変内容の濃い山歩きと達人のお話の後、参加者たちは、柔らかなろうそくの灯りが照らす「がいせん桜通り」をゆっくり散策しながら、充実した気持ちで「ふれあいセンター」へ戻りました。

◇

食のつながり(訪問先:田んぼ、民俗資料館)

地元達人:坂本英雄

呼びかけ人:野﨑洋光(料理人)、藤原誠太(養蜂家)、麻殖生素子(表装作家)

野外へ出かける前に、食の循環図を見ながら地元の方からお話を聞きました。新庄村は山林に恵まれ、清らかな水を自然の高低差を利用して田に水を引いています。昔は田を耕すために牛を飼い、採草地の草を飼料とし、牛の糞が肥料となって米を作り、米が収穫されると残った藁は牛の餌や堆肥になり、牛小屋で敷物に使用したり、わらじや草履を作るなどして捨てるものは何もなく、すべてが循環していたのです。

今でも新庄村では、村で飼っている牛の糞を集めて、安全で良質な堆肥作りを村の運営で行い、田や畑に使っているそうです。

進行役の澁澤寿一運営委員から「現代人の多くは日常生活に必要な食べ物を『買って』いますが、新庄村では循環型の暮らしが現在も行われているため、食べ物は買うのではなく『作って』手に入れているのです。私たちは、安心・安全をただ『買う』だけの生活でいいのでしょうか?」との問いかけに、参加者はそれぞれの思いを胸に、バスに乗って村内を見学しました。

新庄村の面積は67k㎡(東京の山手線の内側1.03倍)、その中、山林の面積は91%、田んぼは193ha、人口は1040人で380世帯あるそうです。村は、低いなだらかな山林に囲まれ、緑の木々はところどころ紅葉しています。川は澄んで豊かな水がとうとうと流れ、村のはずれにたたずむ神社や、宿場街の営みが色濃く残る「がいせん桜通り」、余計な看板などは一切なく、まるで素朴な絵画を見ているような美しさに見とれてしまいました。

次に、「新家さんの田んぼ」に移動し、クンタン(もみ殻で作った炭)で焼いたさつま芋(甘くて美味しい!)をいただきながら、田んぼに並べられた刈草、クンタンや堆肥、案山子、稲ハデ、牛2頭とトラクターを前にして、達人の坂本英雄さんからお話を聞きました。

新庄村では、『土づくり』に注力し、牛糞堆肥づくりやアイガモ稲作による地力向上を励行しています。牛は昔、畑を耕す労働力として家の中で飼っており、明治初期頃までは1000頭くらいの和牛を飼育していたそうですが、今は和牛・乳牛合わせて200頭くらいに減ってしまったそうです。現在の耕作の動力源はトラクターに変わってしまいましたが、牛糞堆肥の利用は今も続いています。

クンタンを稲の苗作りに利用し、稲ハデによる天日干しでゆっくり稲を乾燥させる方もいらっしゃるそうです。「健康の源は『食』」とおっしゃる坂本さん。農薬をほとんど使わない、昔ながらの食の循環を守る新庄村の「食」であれば、健康への心配が減りそうです。その後、田んぼから歩いて「民俗資料館」に移動しました。資料館の前で、野﨑洋光さんの指導のもと、羽釜でお米を炊きます。

参加者は3グループに分かれて、それぞれの釜に、洗ってザルにあげておいた米と、山奥から運んできていただいた湧水を釜に入れます。かまどに薪を入れ、石で薪の間に隙間を作って空気が回るようにし、乾いた杉の葉にマッチで火を点けます。薪に火が移ったところで、竹筒から息を吹きかけ炎を強くするのですが、すぐに火が強くなるグループを横目に、なかなか火が安定しないグループは四苦八苦です。周りには煙が立ち込め、煙くて涙目になってしまいます。やがてすべてのかまどの火が強くなると、時々蓋を開けて水の量を確認します。

野﨑さん曰く「はじめちょろちょろ中ぱっぱ。赤子泣いても蓋取るな。」というお米を炊く時の約束は大ウソ(!?)とのこと。釜の中の水量が減っていくのに合わせて、少しずつ薪を減らし、火を弱めていき、最後は火を消して5 分ほど蒸らします。無事に炊けた3つの釜から、炊きたてほっかほかのご飯を、笹の葉に盛って美味しくいただきました。昔はお米を炊くのも一苦労だったのだと、ほとんどの参加者が実感したので はないでしょうか。

ご飯をいただいた後は、民俗資料館の中で藁細工の実演を見学しました。資料館は古い農家そのままで、囲炉裏や土間があります。今の時期はお正月のしめ縄作りの季節。地元のお年寄りの器用な手さばきで、細い藁が太いしめ縄にあっという間に仕上がっていきます。昔は、各家庭でしめ縄作りを行っていたそうで、藁細工やむしろ作りは冬の仕事として囲炉裏を囲んで、家族で話をしながら作っていたそうです。草履なら1日20足も出来たとおっしゃっていました。参加者の私たちも「藁を綯う」のに挑戦しました。2本の藁を両手に挟み、手をこすり合わせるようにすると、藁が捻じれて1本に編みあがっていきます。編み目は不揃いですが、コツさえ覚えれば、そんなに難しくはなさそうです。

体験が一段落すると、囲炉裏で焼かれた山女魚としし鍋をいただきながら、坂本さんから農業の苦労話を色々と話していただきました。最後に「がいせん桜通り」を散策しました。日が暮れてきた通りには、村の方が用意してくれた灯篭の明りが揺らめいて幻想的な雰囲気です。通りの両側を流れる水路の水音は、ころころととても軽やかな音色で、聞くと日本の音百選に選ばれたとのこと。思わずずっと聞いていたくなる、なんとも心地よい音色でした。

◇

第三部 夕食交流会

夕食は、呼びかけ人で料理人の野﨑洋光さんと、お弟子さんの高井英克さん、新庄村の達人、髙島秀 子さんを始めとする50人ものお母さんたちが、心を込めて作ってくださった郷土料理です。はじめに野﨑 さんと髙島さんから、食に関するお話をしていただき、その後おいしいお料理をいただきました。

<野﨑洋光さんのお話>

「おらの町には、何にもない」と地元の人は言うけれど、実は美味しいものがいっぱいあります。ものを作っているところには、美味しいものが沢山在るのです。日本の自給率は40%しかありません。それだけ、輸入しているものが沢山あるということですね。

一方で、年間1900万トンの残飯が出ています。また、畑から出て行かない、曲がったり、ちょっと虫食いだったりという野菜が、年間1750万トンもあるのです。世界では、1日に2万人が餓死しています。その人たちが死ななくてすむためには、900万トンの食糧があれば足りるのです。だから、残飯や曲がっている食糧を食べるようになれば自給率はすぐに80%くらいになります。この新庄村の自給率は200%くらいありますね。

<髙島秀子さんのご挨拶>

今日は全国から沢山の方に来ていただきまして、ありがとうございます。夏に野﨑さんに新庄にお越し いただいて今日を迎えるまで準備を重ねてきました。始めは何にもないから皆さんを歓迎できるか心配で したが、野﨑さんに忘れていた料理を沢山思い出させてもらいました。お母さんたちと心を込めて作りまし たので、どうぞいっぱい召し上がってください。

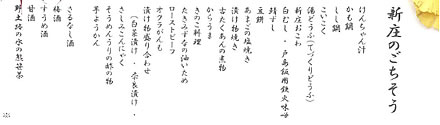

<新庄のごちそう お品書き>

献立 |

材料 |

| ■ 汁物、お鍋 | |

| けんちゃん汁 | 手づくりどうふ、地元の野菜、鶏肉 (醤油仕立て) |

| かも鍋 | 鴨肉 (醤油仕立て) |

| しし鍋 | 猪肉 (味噌仕立て) |

| こいこく | 鯉 (味噌仕立て) |

| 湯どうふ(手作りどうふ) | 手作りどうふ |

| ■ ご飯・餅 | |

| 新庄おこわ | ヒメノモチ、山菜 |

| 白むし・戸島飯用鉄火味噌 | ヒメノモチ、大葉、鉄火味噌 |

| 鯖ずし | 米、鯖 |

| 豆餅 | 豆餅 |

| ■ 焼き物 | |

| あまごの塩焼き | あまご |

| 漬け物焼き | 白菜漬け |

| ■ おかず | |

| 古たくあんの煮物 | 古たくあん |

| からうま | 手作りこんにゃく |

| きのこ料理 | 舞茸、コウタケ |

| たきみずなの油いため | たきみずな |

| ローストビーフ | 新庄牛 |

| オクラがんも | オクラ、手作りどうふ |

| 漬け物盛り合わせ | 白菜漬け、奈良漬け、ナスの辛子漬け |

| さしみこんにゃく | 手作りこんにゃく |

| そうめんうりの酢の物 | そうめんうり |

| ■ デザート | |

| 芋ようかん | さつまいも |

| ■ 飲み物 | |

| さるなし酒 | さるなし |

| 梅酒 | 梅 |

| すうめ酒 | すうめ |

| 甘酒 | 米麹 |

| 野土路の水の熊笹茶 | 野土路の水、熊笹茶 |

民泊先でのひととき

夜遅くまで、食べたり呑んだり歌ったりしながら盛り上がった家。 暖かいお布団でグッスリ眠れるように、心のこもったおもてなしをいただきました。 朝早くから、畑仕事や酪農の手伝いをした家。 それぞれの民泊先で、楽しい時間を過ごしました。